放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

观绚丽彩色的宋元明漆艺世界、看世界摄影大师镜头里的中国、赏英国皇家建筑师笔墨中的东方神韵、从渔文化中读懂少数民族的生存智慧……迎接国庆、中秋双节,上海博物馆、上海市历史博物馆、上海图书馆、中国航海博物馆等纷纷推出新展,让人们过一个充满文化艺术气息的假日。

观绚丽彩色的宋元明漆艺世界

9月26日,由上海博物馆与东京国立博物馆联袂举办的“红翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展”在上海博物馆人民广场馆启幕。展览共汇聚127件宋元明漆器珍品,112件来自日本,15件来自中国。其中重要文化财7件,重要美术品2件,宋元珍品占比一半以上。它们皆为中国漆器史上具有代表性的重要器物,涵盖多种工艺类型,向观众系统、全面、客观地呈现宋元明漆艺的辉煌成就与历史地位。

漆器不仅是华夏文明的璀璨明珠,亦是东亚文化交融的无声见证。中国是世界上最早使用漆器的国家之一,唐代以降,伴随着文化交流,东渡日本的中国漆器成为皇家贵族竞相珍藏之宝物。漆器工艺随着时间推移不断进步,到了宋元时代更是百花齐放、百家争鸣,雕漆、填漆、戗金、螺钿等工艺共同构筑了一个绚丽彩色漆艺世界。

本次亮相的一件元代的黑漆螺钿人物菱花形盒,展期仅两周,想要一睹真容的观众需要赶在10月12日前参观。这件漆器体积大、造型优美、纹饰精细,画面中有龙旗和凤旛,讲述的是皇帝和妃嫔的故事,刻画非常细致,连最下面的连珠纹上都雕了纹饰,做这样的一件螺钿漆器可能要耗费几年时间。

黑漆螺钿海水龙纹菱花形盘通体髹黑漆,用螺钿的不同色泽表现纹饰,盘心以螺钿描绘波涛汹涌五爪巨龙,龙首覆青白、红、绿贝片表现眼颌,龙身绿鳞红鳍,造型富有气势。

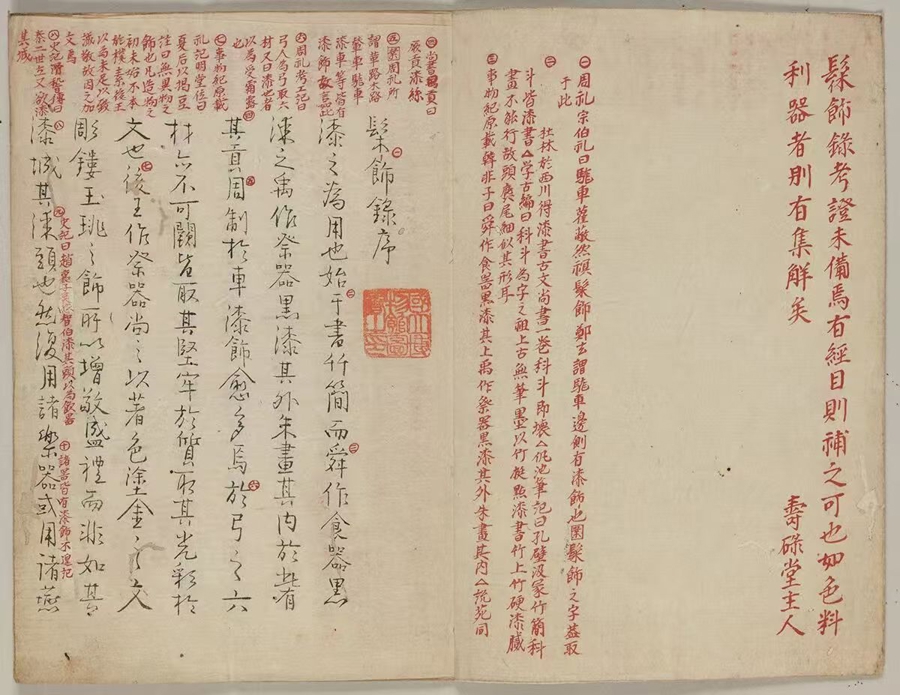

除了漆器珍品,研究中国漆工历史的重要著作《髹饰录》亦现身展厅。该书为明代黄大成所著、杨明作序并注。其原著于中国已散佚,现东京国立博物馆藏有《髹饰录》两种抄本,都在此次展览中亮相。

看世界摄影大师镜头里的中国

9月30日,“世界摄影大师镜头里的中国——迈克尔·弗里曼摄影展”于上海市历史博物馆开幕。本次展览首次系统梳理并展出国际知名的英国摄影大师、作家迈克尔·弗里曼自1985年以来在中国创作的近七十张珍贵摄影作品。这场光影艺术的盛宴,不仅是迈克尔·弗里曼对中国之旅的一次深情回顾与艺术总结,也是其迄今规模最大、内容最丰富的中国主题影像回顾展。

从茶马古道的马帮到上海外滩的光轨,从市井巷陌的烟火气到西部山河的壮阔史诗,被誉为“摄影师的第一导师”的弗里曼以一位地理学者与人类学家的双重敏锐视角,在此次展览中构建了一部跨越时空的“视觉编年史”。

值得一提的是,为上海首展特设的“魔都”单元集中呈现了弗里曼对上海长达数十年的持续关注。其镜头所捕捉到的瞬间为观众展现了上海日新月异的发展奇迹,呈现出上海是一座充满人文温度与视觉魔力的“魔法城市”。同时,这些作品也为上海的城市形象提供了富有深度的视觉注脚。

此次展陈设计上,策展团队独具匠心地运用了“视觉关联”的叙事手法。作品并非单一地按时间或地域排列,而是通过并置、对比,与呼应,引导观众在参观过程中逐步从作品色彩、构图、主题中的视觉联系中发现影像之间“隐秘的对话”——一幅上世纪八十年代四川乡村照片中的炊烟可能与二十一世纪上海茶馆的水汽形成跨时空共鸣;一件敦煌的文物的肌理或许与当代建筑的幕墙能产生奇妙关联……这一策展手法旨在邀请观众发现镜外之美,并探索弗里曼如何用镜头书写其对中国文化的深刻理解与持久热爱。

赏英国皇家建筑师笔墨中的东方神韵

在照相技术尚未普及的19世纪,一个从未到过中国的英国皇家建筑师如何凭借着自己的想象与别人的描述,细腻精妙地勾勒出中国的宫阙与市井、人间烟火与水岸桥畔?“跨越时空的握手——十九世纪英国皇家建筑师笔墨中的东方神韵”主题展近日在修葺一新的上海图书馆徐家汇藏书楼开幕。

作为《奔流:从上海出发——全球城市人文对话》第二季的重要项目之一,本次展览展出托马斯·阿罗姆创作的140余幅珍贵铜版画原稿,开启一场穿越时空的中西人文对话。

19世纪初出生于英国伦敦的托马斯·阿罗姆,是诺丁山的圣彼得教堂、利物浦的威廉布朗图书馆等重要建筑的设计师。从北京的北海公园到南京的琉璃塔,从戏台看戏到流动剃头摊剃头,从未亲临中国的阿罗姆用画笔与想象“神游华夏”,其创作灵感主要源于早他两个世纪的荷兰旅行家约翰·尼霍夫的旅行游记、英国马戛尔尼使团随团画师威廉·亚历山大的速写和传教士利玛窦的著作等二手资料。通过这些素材,阿罗姆以高超的绘画技艺,将异域风情转化为诗意画卷,满足了欧洲观众对遥远东方的好奇心与审美需求。

为提升观展体验,策展团队精心设计了互动环节,引入AIGC(人工智能生成内容)技术,制作了一系列短视频。这些动态解读将阿罗姆的静态版画转化为栩栩如生的视觉故事,让观众仿佛置身于19世纪的东方场景,感受历史画卷的生命力。展览还特别展出了1843-1859年间出版的不同版本画册古籍,涵盖阿罗姆与乔治·纽海姆·赖特合作的原版书籍以及当代史学家对此进行编译的专著和印有阿罗姆版画图案的古董珍钞。

从渔文化中读懂少数民族的生存智慧

从乌苏里江畔到洱海之滨,从兴安岭上到东南沿海,各族人民凭借独特的自然地理环境,创造出形态各异的舟船海舶,衍生出独具特色的水上文化与信仰。

眼下正在中国航海博物馆举办的“千舸水上来:中国少数民族渔文化特展”,为观众提供深入了解渔文化和民族文化的窗口。展览以“多元一体”为主题,通过二百余件精品文物,呈现赫哲族、鄂伦春族、达斡尔族、京族、白族、怒族、傣族、高山族等多个少数民族在渔业生产、舟船制造、民俗信仰等方面的卓越智慧。其中,赫哲族的鱼皮衣、鄂伦春族的桦树皮船、京族的迎神车、傣族的传统鱼篓以及高山族的彩绘木雕渔船等众多精品文物首次集体在上海亮相。

鱼皮服饰是赫哲族文化的重要标志,其制作过程包括选鱼皮、剥鱼皮、阴干鱼皮、鞣制鱼皮、裁剪与拼缝、装饰加工等工序。此次展览不仅展示了鱼皮衣的制作工具,还展示了鱼皮裤、鱼皮绑腿、鱼皮荷包、鱼皮画、鱼皮手套等精美馆藏,突显了赫哲人的生存智慧。

走进展厅,仿佛来到了一个多彩的民族村。鄂伦春、达斡尔、赫哲等民族以质朴自然色调还原“白山黑水”意境,柳编筐、簸箕等日常用品让这里的生活悄然苏醒;京族展区以群青为底色,仿佛北部湾的海风拂面,沁人心脾;云南部分运用热情的红白配色,呼应这片土地上热烈而奔放的民族性格;高山族及尾厅则选用象征团结的中国红,传递出各民族交流交融交往的深厚情感。不仅如此,展览还展示了不同地区的实景照片,搭建了白桦林与兰屿海滩等场景,让观众参观过程中“移步换景”,每处转角皆有一番崭新天地;将鄂伦春族的传统建筑“斜仁柱”搬进了展厅,观众可以走进其中,体验原生态的鄂伦春生活场景。

于全球首发的琉璃马新作发现信念的力量

日前,“信念决定不凡——从一念,跃腾千里”杨惠姗琉璃马雕塑作品特展在上海琉璃艺术博物馆揭幕,呈现超过20件以马为主题的琉璃作品。其中,12件最新作品为全球首发。

步入展厅,《卓越》《炽热》《信念》《飞扬》四件中大型作品尤为引人关注。它们的创作灵感源于天地间的“风、火、山、气”四种元素,展现马的不同能量与气韵。

《卓越》这匹马远远看上去非常写实,它全身紧绷往前冲,速度快到让鬃毛整片往后飘扬。近看,会发现更特别的细节——它飞扬的鬃毛里,隐藏着8匹小马。它们或昂首、或飞奔,像是力量的延续,也像是随行的护卫。这匹马以一己之力,带领群马,一起奔驰向前。《炽热》展现8匹神态各异的马,有的领军冲锋,有的作为中坚力量,稳步推进,有在后方守护压阵者,各司其职,表达团结一致、燃烧不息的信念。《信念》这匹骏马以近乎40度的倾斜姿态,奋力向前奔驰。三角型的山巅,犹如蓝绿的山峦,骏马奔跃其间,映照出速度、力量与信念。《飞扬》则是对汉代天马意象的当代诠释,也是对“扶摇直上九万里”的精神致敬。在这里,马不只是马,是一种信念的象征。

杨惠姗曾两度获得金马奖最佳女主角。1987年,她决定息影,投身琉璃艺术,创建琉璃工房,成为非遗传承人。在她眼中,表演和雕塑,其实是同一件事。“1987年至今,琉璃工房总共创作了59匹马。‘信念决定不凡——从一念,跃腾千里’系列作品延续了琉璃工房的创作传统与坚持,凝聚了琉璃工房这些年来在琉璃艺术创作与脱蜡铸造工艺上的‘艺术’与‘技术’积累。”她说:“这些马不只是雕塑,它们更像是我们一路走来的写照。近40年来,面对未知的前方,我们明知道路不会平坦,但从未想过要停下脚步。”

在拓片上感知优秀传统文化的魅力

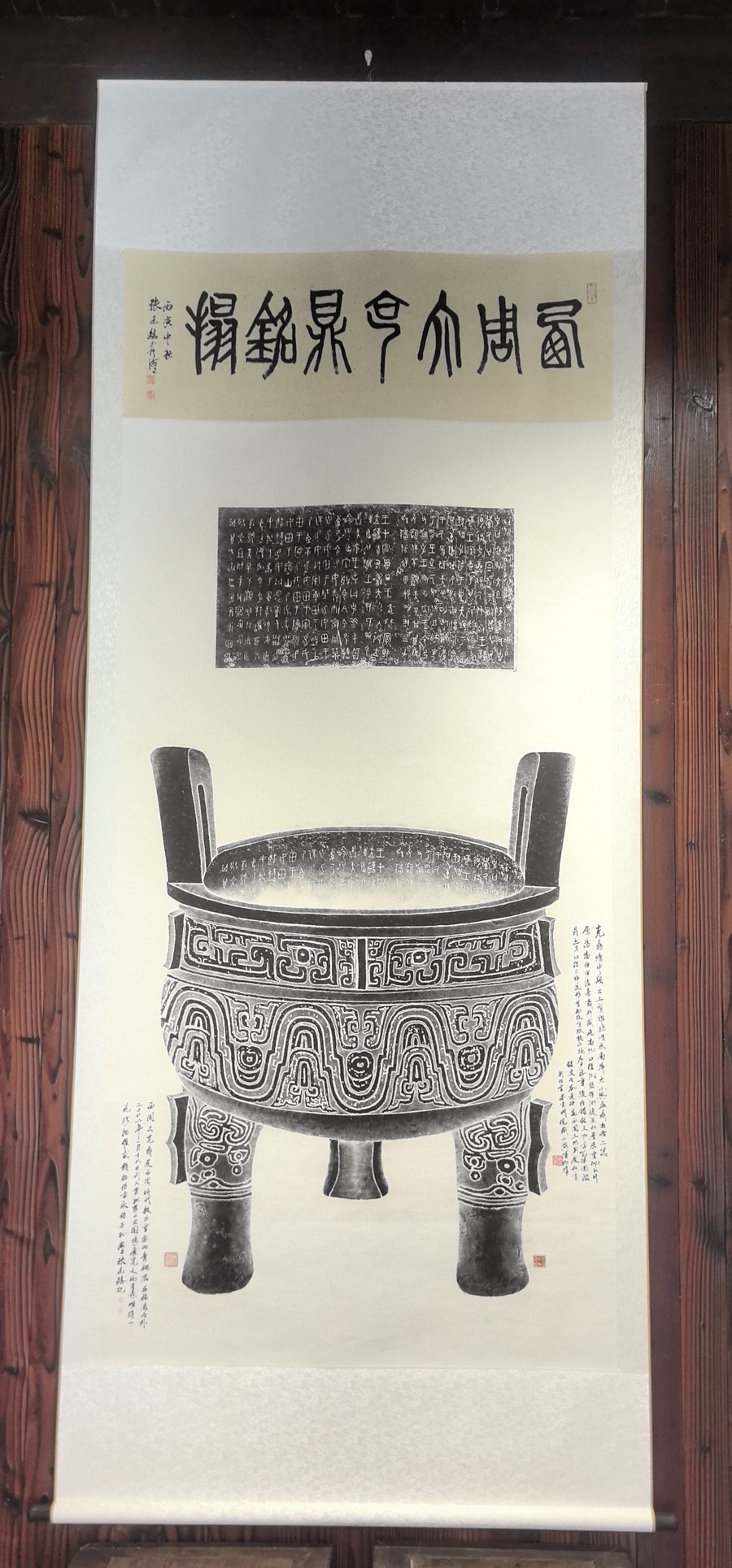

金秋时节,军旅书法家张建斌艺术展在松江张照艺术馆揭幕,展出的126幅作品涵盖了拓片、毛体书法和对联等多种样式。这次展览不仅是对其多年来艺术生涯的一次集中展示,也是以实际行动弘扬传承中华优秀传统文化。选择在新中国成立七十六周年之际办展,是想表达一名在海军老兵对伟大祖国的深深祝福,也表达爱舰爱岛爱海洋的情怀。

张建斌酷爱书法艺术,几十年笔耕不辍,尤其传拓技术富于创新。这是一种源于古代的技艺,将青铜器上的图案和文字以墨色真实还原。古物承载着历史记忆与文化基因,能够增强民族认同感和文化自信,是连接过去与未来的文化纽带。“古代石刻,青铜器型古朴端庄,文饰精美,只有拓片能展现来自远古的龙凤饕餮兽面等纹字纹饰。”他说,从拓片上能感到某种吞吐天地的辽阔张力。其对这项古老技艺的执着追求,不仅是对历史文物的再现,更是对中华优秀传统文化的创造性转化和创造性发展。看完展览后,许多观众表示,内容丰富,特色突出,艺术观赏性强。

“无论多么美好的想法,如果不付诸行动,不断地去努力,也只是空想。艺术之所以美好,是每个人自己思考和表达的结果。”上海市文史研究馆馆员毛国伦认为,张建斌书法艺术经历40多年的学习磨练,终结出成果。“他的金石传拓作品内容丰富多彩,在上海还是第一次看到,这次展览对我们也是一次好的学习机会。”

“这是我在上海第一次举办个人作品展,选择在松江张照艺术馆举办,别有一番意味。”张建斌说,松江文脉深厚,陆机、董其昌等巨匠影响深远;清代乾隆进士御书代笔张照,历代文人墨客,艺林大家云居,深耕此地。“来松江办展,也是给自已的一种鼓励。”

睿迎网提示:文章来自网络,不代表本站观点。